Sul fronte del lavoro sportivo, il decreto correttivo interviene con alcune novità.

In primo luogo, il decreto correttivo specifica ulteriormente il campo di applicazione della definizione di lavoratore sportivo, escludendo i professionisti la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e sono iscritti ad albi o elenchi.

Sono lavoratori sportivi i tesserati che svolgono una mansione che, sulla base dei regolamenti tecnici di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva risulta necessaria per lo svolgimento di attività sportiva, ad esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Si tratta quindi ad esempio di atleti, allenatori, istruttori e direttori sportivi.

Conseguentemente, il rapporto di tesseramento è posto alla base per qualificare un determinato rapporto di lavoro come sportivo.

Le agevolazioni fiscali saranno applicabili esclusivamente ai compensi percepiti con riferimento all’attività sportiva.

Conseguentemente, se un atleta tesserato percepisce compensi anche con riferimento alle attività amministrative gestionali in questo caso troveranno applicazione i criteri di imposizione ordinari.

Inoltre, sempre al fine di definire più puntualmente il rapporto di lavoro sportivo viene previsto che le mansioni necessarie per lo svolgimento delle attività sportive, in base ai regolamenti tecnici delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, sono approvate con decreto delle Autorità di Governo delegata in materia di sport, sulla base delle indicazioni del CONI e del CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Come cambiano le Co.co.co. sportive

Una novità estremamente rilevante riguarda l’esclusione dalla base imponibile IRAP dei singoli compensi riguardanti le CoCoCo “sportive”.

In tal caso l’esclusione dalla base imponibile trova applicazione fino all’importo di 85.000 euro.

Il “nuovo” registro previsto per le Società sportive, la cui iscrizione è necessaria per ottenere la qualificazione di “sodalizio sportivo” e, di conseguenza, per fruire delle agevolazioni fiscali previste per il settore, consente controlli più puntuali.

Conseguentemente, il decreto correttivo ha eliminato l’obbligo di presentazione del Modello EAS.

Si tratta di una semplificazione non di poco conto in quanto nell’ipotesi di omissione dell’adempimento la società sportiva sarebbe incorsa nella decadenza da tutte le agevolazioni fiscali.

Il bilancio delle ASD

Ulteriori novità sono previste con riferimento alla redazione e approvazione del bilancio di esercizio.

Le società che intendano iscriversi al predetto registro dovranno prevedere espressamente nello statuto l’obbligo di predisporre e di approvare annualmente da parte dell’assemblea un rendiconto economico e finanziario (art. 7, comma 1, lett. f del D.Lgs n. 36/2021).

Questa previsione è contenuta nel testo originario del citato D.Lgs n. 36/2021.

Tuttavia, il decreto correttivo ha previsto per le ASD che presentano istanza per il riconoscimento e quindi per l’ottenimento della personalità giuridica (dal 5 settembre scorso) di allegare alla richiesta anche il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea.

Non sussistono però, vincoli per la redazione del rendiconto.

Esso potrà essere predisposto, indifferentemente, in base al criterio di cassa o di competenza. Inoltre, le ASD non saranno vincolate all’adozione di uno specifico schema.

Invece, dovranno essere seguiti gli schemi previsti per gli ETS qualora le ASD decidano di effettuare la doppia iscrizione e quindi non solo nel registro previsto per le società sportive, ma anche nel RUNTS.

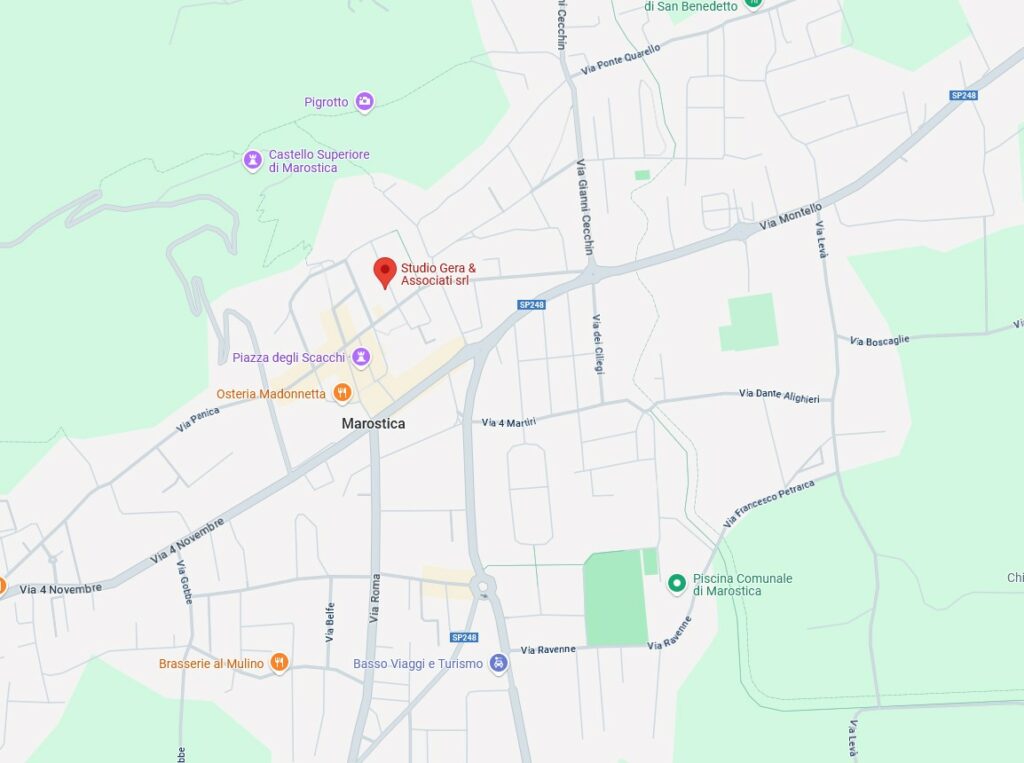

Da Il Commercialista Telematico